杨丽:化学核心素养视域下的教学重构与实践探索——以《原电池》教学为例

时间:2020-07-17 来源:

化学核心素养视域下的教学重构与实践探索

——以《原电池》教学为例

成都七中实验学校 杨 丽

一、化学学科核心素养的内涵

学科核心素养是学生通过学科学习而获得的适应终身发展和社会发展需要的正确价值观念、必备品格和关键能力[1]。化学学科核心素养是对化学学科本质的高度概括,使凝练了学科特色的核心素养具体化,从而实现学科育人功能,落实“立德树人”的根本任务。

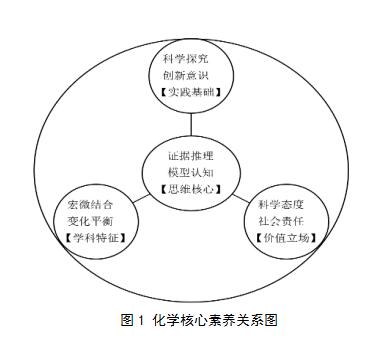

证据推理与模型认知是化学核心素养的思维核心,通过融合学科知识、深化学科理解和认识科学本质来实现化学科学创新与实践的发展;宏观辨识与微观辨析从物质结构与性质角度进行符号表征与物质辨析,变化思想与平衡观念是化学物质转化层面的动态平衡综合,宏微结合和变化平衡是化学特有的学科思维与特质;科学态度与社会责任要求化学学科具备严谨探索事物与构建技术模型的态度,使学生深刻认知化学于社会环境的意义,从而在精神价值层面上实现社会责任 [2]。

化学学科五维素养相辅相成,各维素养以化学核心素养为载体从不同角度实现学科育人价值,化学核心素养关系如图1所示。

二、基于化学学科核心素养培育的教学重构

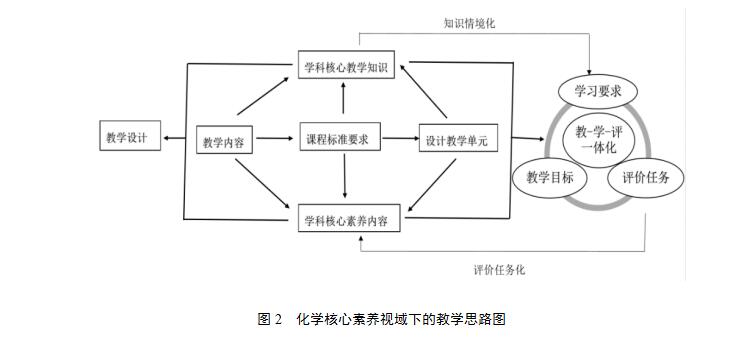

化学核心素养要求教师将学科知识经过学习理解、应用实践、迁移创新等关键活动转化为有助于学生建构化学观念、发展科研能力和社会价值的教学行为。笔者根据化学核心素养的内涵及日常教学实践,提出培育化学核心素养的教学思路图(图2),促进以“素养为本”的教学实践落地。

1、基于核心素养培育的教学单元设计

单元是指基于一定目标、主题所构成的生活模块或学科模块[3]。基于真实情境的“生活单元”通过学生经验与实践完成知识的攫取,“学科单元”以学科知识的系统化为索引,遵循学科特点与知识体系,单一的“生活单元”或“学科单元”人为将化学学科与社会生产生活脱离,使教学过程碎片化和去生活化。课堂教学设计需要整合生活与学科的特质,形成大单元背景下的顶层教学设计,使科学技术落地于社会生产,社会生产反哺科学技术,体现化学科学的社会价值与态度。搭载社会情境的真实问题是学生学习知识、发展核心素养的有效途径,也是基于单元备课与教学的重要方式。

如将《原电池》以培养化学核心素养为目标跨模块作单元设计,该单元涉及2课时,根据教学内容整体组织建构教学单元,参考分析课程标准及不同教材的相关教学资源,结合教学知识内容的要求并融合渗透学科核心素养内容。在具体内容设计中,通过HPS教学方法,将教学单元置于“电池发展史”的情境主线中,使电化学的史学模型与电化学知识整合为结构化的教学单元,在设计单元教学时整合必修和选修课程内容,通过对教学单元的主题任务的探索过程习得电化学知识并发展化学学科核心素养。

2、促进核心素养生长的教学方式变革

学生化学核心素养的生长需要教师具备“素养为本”的教学理念,转变教学方式和行为,传统的“教材、教师、课堂”三中心模式导致学生综合素养片面化,使学生缺乏社会参与度和学习主动性[4]。原电池作为发展学生化学核心素养之“证据推理与模型认知”的典型课例,可利用科学发展史和真实的社会情境让学习发生于教学现场并展现于日常生活;通过对教材的教学化处理,使教学目标和学习要求通过任务评价有机组成 ,改变了教学内容碎片化、教学评价形式化等弊病,使教学从技能培养向素养发展转变,浅层学习向深度学习转化。

如《原电池》的教学实践显示化学核心素养的培育亟待教师教学方式的多样性融合,使教学时空从教学现场走向科学历史,将承载知识的“课堂教材”向应用知识的“生活资源”延伸,实现知识的社会性功能;通过设计多样化原电池问题的处理,帮助学生结构化的理解、记忆和迁移知识,实现教学内容的目的性;同时电学知识横亘化学与物理学科,协同自然学科创设多情境的研究问题,综合使用学科知识可助推学生的学科理解力和创新研究意识。

3、指向培育核心素养形成的教学评价机制

评价是课堂诊断学生问题、促进学习目标达成的重要手段,有效评价是指导学生学习反思与自我生长的教学机制。新课程标准基于化学核心素养提出“教学评一体化”,是将教师教学、学生学习与对学生的评价融合,通过教学设计情境与活动、明确任务与要求、展示评价与交流等课堂要素将学科素养显性化,利用任务的开展、驱动教学内容的习得和活动目标的达成,将教师的教授行为、学生的学习目标和素养的发展评价形成有机整体。如基于化学核心素养评价的《原电池》“教学评”体系通过任务评价的方式,在教学中利用显性任务的完成来阶段性评价隐性素养的发展与形成,学生在实验用品选择过程中体现了科学探究的态度和创新意识;在设计原电池过程中学生对宏微辨析和模型认知的核心素养得以展现;新型与传统电池的交流激发了学生的社会责任意识。

三、化学核心素养视域下的教学展望

2017版新课程标准明确要求开展“素养为本”的教学,倡导基于真实问题情境下的探究活动,重视化学与其他学科间的联系;建议教师在组织教学内容时应以化学核心素养培育为导向,立足结构化设计促进学习方式的转变。根据课程标准的要求,结合前述化学核心素养下的教学重构实践,可以从以下方面落实“素养为本”的教学[5]。

1、丰富教学情境,重视单元备课

单元教学是以学科知识逻辑与学生认知规律为基础,对教学资料进行重组与整合的完整教学主题,重视单元备课有助于教师具备学科大概念的全局视角理解学科本质的思想内涵,将学科知识与素养培育融合为学生自主学习与探索提供空间;同时学生在单元化教学中能脱离“课时限制”、“知识零散”等弊病,有利于完善学科观念和构建学科体系。化学大概念视角下的“化学与生活”涵盖了丰富的STSE教学情境,基于真实、具体的问题情境的解决过程为学生的核心素养发展提供了真实的表现机会。

2、注重学科理解,开展跨学科教学

学科理解是指教师对学科知识、认识思维的系统性、结构性理解,化学学科理解是教师对化学学科内容知识、认识论知识和化学核心观念所构建的整体性知识结构。老师具备对学科的理解与认识才能准确把握学科功能价值,开展基于核心素养培育的课堂教学。教师在深化化学学科的理解的基础上寻找多学科知识和思维的契合点进行融合和创新,积极开展跨学科教学来培养学生多学科角度综合解决问题的能力,增强对化学学科本质和核心概念的理解,逐步发展化学学科核心素养。

3、设计评价体系,改变学习方式

“教-学-评”一致性是指教师的教学、学生的学习及对学生的评价的匹配程度高,简言之“所学即所教、所教即所评、所学即所评”[6]。清晰的目标是“教学评”专业实践的灵魂,日常学习的教学设计、课堂提问及点评、课后作业评价应具备对化学核心素养的诊断性和指导性,优化考试试题的情境性和综合性,采用合理有效的梯度问题和素养化的评价方式“以评促教、以评促学”。 学习方式是实现知识结构化的途径,以问题驱动的化学任务有助于学生主动利用知识开展实验探究、构建模型、符号表征等化学特质的学习行为;通过深度探究、证据推理等多样化的学习活动不断提升化学核心素养。

化学核心素养视域下的教学设计及实践是落实学科核心素养培育的基础,一线教师必须深刻理解核心素养的内涵,主动探索以素养为核心的课堂实践教学,在日常教学中积极开展素养教学的行动研究才能发展和培育学生的核心素养,促进素养化的课堂教学生成。

(作者系成都七中实验学校教师,该文拟发表于《新课程评论》2020年第6期)