杨军:新时代背景下开展STEAM教育的路径

时间:2021-08-20 来源:

新时代背景下开展STEAM教育的路径

成都七中实验学校 杨 军

自主学习、主动学习、乐于分享已经成为大家关注的焦点。随着课堂改革的不断深入,STEAM教育已经在中小学校园大力推广,大家趋之若鹜,都想从中获得教育先机,其实质就是满足社会、家庭对于素质教育的热切期盼,对孩子全面发展的希望。但多数情况只是被动模仿,缺少传承创新,缺少明确的发展体系,缺少融合学校文化等诸多因素,教师并未真正实现课程的育人价值。学校通过近几年对STEAM教育的实践与探究,初步探寻出如何有效开展STEAM教育的实施策略,形成了适应自身发展的课程之路。

一、明确实施背景

实施STEAM教育前,应该明确为什么要开展STEAM教育,以凸显学校对于课程顶层设计的重要性。只有明确为什么要这样做,才会有一个明确的目标,才会有清晰的实施路径。从育人层面,我们应该认识到开展STEAM教育是落实立德树人根本任务的有效尝试,是发展学生核心素养的重要途径,是实施五育并举培育时代新人的学科探索,是学科融合学校文化后的传承创新。

二、厘清问题概念

无论是管理者还是一线教师,在准备开展STEAM教育前都应该有清晰的概念认知,避免盲目。STEAM是一种教育理念,是一种重实践的超学科教育概念,有别于传统的单学科、重书本知识的教育方式。STEAM课程是由科学(Science)、技术(Technology)、工程(Engineering)、艺术(Art)、数学(Mathematics)等学科共同构成的跨学科课程。它强调学生的跨学科、趣味性、体验性、情境性、协作性、设计性、艺术性、实证性、分享交流等核心理念,跨学科应用与整合,促进学生解决生活真实问题的能力。

STEAM教育核心是在真实情境中解决问题,帮助学生融会贯通,创造性地运用多个学科融合来解决真实问题,体现在做中学,在问题解决中学。STEAM教育突出强调问题解决,强调合作与协同创新,基于探究的和以学习者为中心,在问题解决的过程中,自然会涉及到各个不同学科的知识与技能。

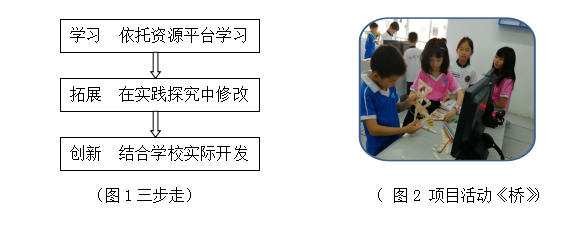

三、规划实施途径(三步走)

STEAM教育开展需制定适合学校自身发展的实施途径,不能闭门造车,也不能“拿来主义”,需要结合学校文化、办学追求、学科特色等,找寻适合发展的传承创新之路。

学校已形成《给老人的礼物》《光影祝福》《安全着陆》《丝绸之路》《神奇电子音乐》《星空几何挑战》《智能小车》《3D小屋》《桥》等43项项目活动。

四、建构实施策略

为了能够高效实施课程,学校关于课程的顶层设计中需建构课程实施策略,做到有的放矢。

(一)组建多元团队

STEAM课程教师团队应由多学科教师组成,并不局限于信息或者通用技术学科。我校STEAM教师团队有信息教师6人、科学教师5人、美术教师5人、英语教师1人,多学科组合有利于融合发展,在发挥学科优势的同时整合多学科资源。

(二)开展校本研修

开展STEAM课程需要积极进行校本研修。校本研修可以从根源上解决教师不主动参与活动、每次研修主题不明确、对研究成果物化能力不足、对教师专业引领不够的现实问题。通过校本研修全过程,教师间可以共同探究、发现问题、剖析问题、解决问题,形成教师间交流、共探、共享的研修机制,实现个体经验-全体研修-个性发展的专业发展之路,从而推进构建学习型组织、提升成果的转化应用。

STEAM课程活动做到一周一研(每周课程统一集中时间、定地点开展课前集体研修)、一课多备(一课做到集体备课一次、自我研究一次、课后改进一次)、角色轮换(每周主讲教师轮换角色,实现人人参与)。教学中实践自学-合学-群学的教学形式。坚持基于问题解决的自学一般情况下是学生带着问题,通过情景、学历案、游戏、阅读教材、挑战、观看微视频等活动自主学习,完成对知识的初步学习,形成自我认知的活动过程,自主找寻解决问题的途径与方法;基于任务完成的合学是在建立有效学习小组的情况下,通过小组合学完成任务活动,讨论交流对未知和疑惑地方进行质疑探究,强化学习知识的过程;基于点拨引领的群学是通过小组间分享、展示、交流实现对知识的提升拓展,通过对解决问题的不同思路碰撞分享,让学生掌握解决问题的更多方法,有利于知识的巩固拓展。

(三)构建融合课程体系

课程的开发和选择是实施STEAM教育关键要素,在实施课程中可以采用以下措施:

1、大单元设计项目式理念

以大单元设计项目式理论整合教材,让学生学习处于一个个项目活动中。在这样的活动中,学生除了学习知识点,还会通过迁移融合其他学科的知识及方法,以达到最终有效完成预设任务的目的,这一过程也是自身学习知识以及应用能力提升的必然结果。

2、开发创新课程

除去国家所开设的课程外,还可以根据各自学校实际情况,结合教师和学科特点开展创新课程,其最重要的一点就是利用学生已有的多学科知识去解决生活中遇到的实际问题,逐步提升学生学习能力、思维能力、判断力、表达沟通能力。具体实施时可以将STEAM教育理念融入到pascal程序设计、flash动漫制作、3d打印、ps处理、sctach编程、虚拟机器人、实体机器人、犀牛3d创意设计等创新课程学习中,让学生不仅仅是学会一个操作,而是不断培养学生全面素质的提升;内容不仅仅局限于书本知识,而是利用多种途径将知识应用到生活解决实际问题,不断提升核心素养,让学生养成终身学习、创新学习的习惯。

3、优化课堂结构

无论何种课堂,都需要有一种持续性、多能力性、合作性、创新性的学习方式。我校常采用自学习(读教材、做任务、设情景、学视频、学习单、学历案……)—同协作(同桌互助、小组互助、全班互助)—共分享(小组分享、质疑)—互评价(小组评价表、成果展示、交流总结)的学习方式,学生通过一定时间的积累和内化,形成自己的自主学习能力与方法,进而转化为项目式学习,拓展了学习的主观能动性。完善评价机制,利用小组评价表(电子表或纸质,在线测评等),对学生自主学习课堂的全过程进行评价跟踪;利用创客空间、荣誉墙等激发学生的学习自主性,这样的课堂结构,每一环节都不再只是简单的操作,它将学科核心素养的培养与其他学科有效融合,促进学生全面发展,形成适应其终身发展的品格和关键能力核心素养。

4、开展学科竞赛和学科活动

学科竞赛(科幻画、电子小报、动漫设计、人工智能、趣味编程……)促进学生将知识应用于实践操作中,无论是校级还是国家的活动,学生只要参与其中就不再是简简单单的操作而已。竞赛的过程实际上是学生综合能力的体现,在一次次参与的过程中学生所学到的远远超越对知识的学习本身。

学科活动是学生展示自我的重要舞台,如科技活动月、科技达人秀、科技展览、我与信息有个约会……。一个简单的展台布置就可能包含文字表达、美术设计、数学计算、科学思维等学科的综合能力应用。让学生参与一个从无到有,最后完美呈现活动的过程,仅仅靠一门学科知识是远远不够的。在这样的活动中,融合的将是各学科渗透的学科素养,展示的是学生真正解决问题的能力。

五、成果展示,物化推广

学生学习STEAM课程后的收获,与传统字笔测试直观表达不同。在学期课程结束时,应为其提供展示的舞台,从实践看可以有实物展示活动和成果分享会。这样的形式可以让更多的学生有近距离的参与感,能够充分展示STEAM团队学习的核心(跨学科、趣味性、体验性、情境性、协作性、设计性、艺术性、实证性、分享交流)。

积极物化推广实践成果,让成果成为不断创新发展的驱动力;积极组织学生参与各级学科竞赛活动,展现学生学习成果提升学校影响力;教师积极开展相关课题研究,撰写课程相关论文,将实践中的收获物化,形成能分享、借鉴的成果。不断开展各级研究课,做到走出去请进来,在相互交流碰撞中,找寻教学的共鸣点。走特色发展之路,离不开课程开发,需不断开发适合特色融合学校文化的校本教材,这样才会形成课程体系,走创新发展之路。

(作者系成都七中实验学校教师)